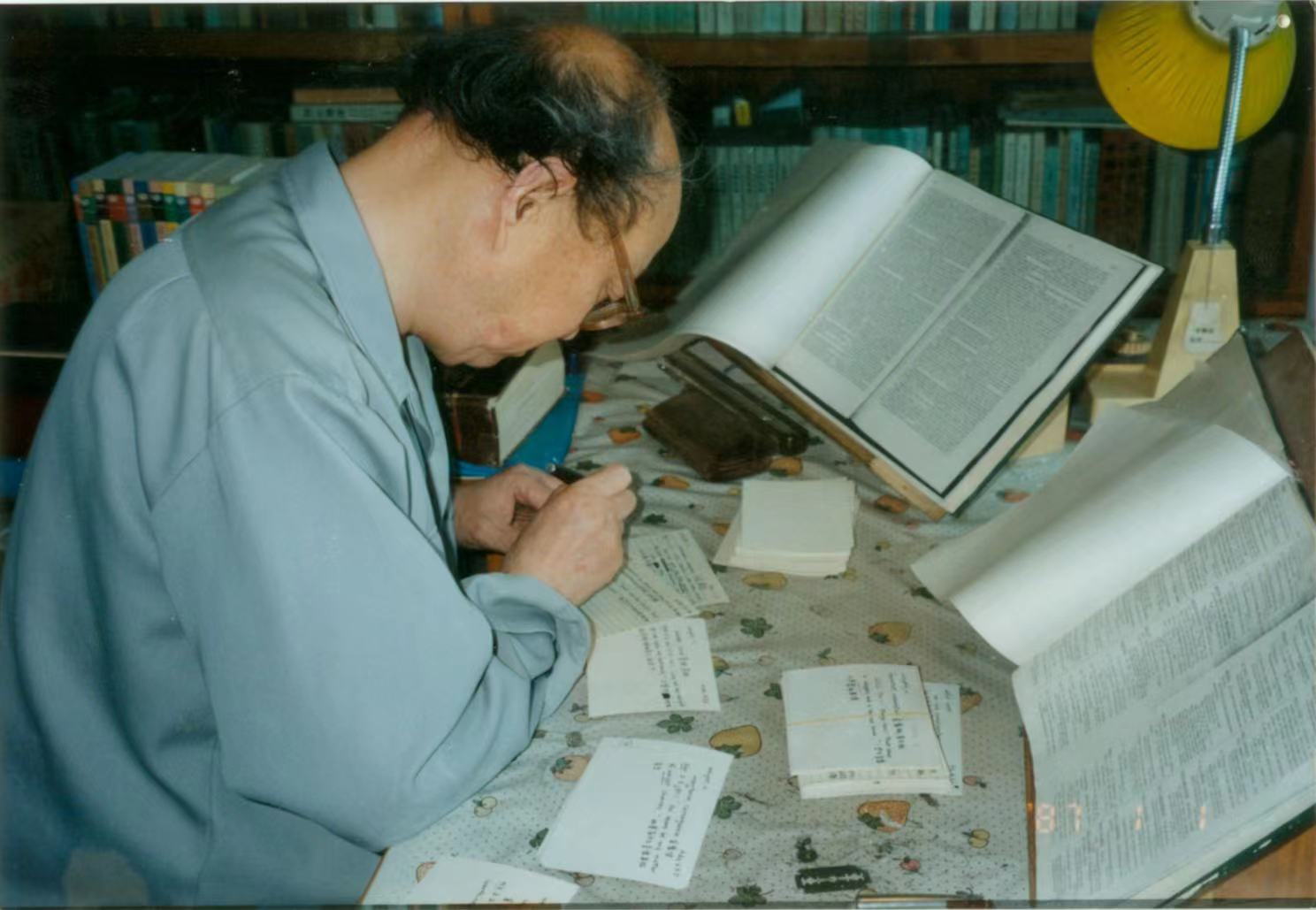

刘先生在翻译英国散文

在我的书桌上,静静地躺着四本书。这是刘炳善先生的散文集,名为“读莎楼小书”,记叙了他一生的生活片段和点滴感悟,文笔亲切,感情真挚。先生语气平和,娓娓道来,一连串的故事让人或欢笑,或感动,它们背后流淌着先生坚定热烈的人生诉求和生命感觉。诉求之单纯,感觉之幸福,叫人羡慕,令人钦佩。

刘小枫说:“听故事的人为叙事中的‘这一个人’的个体命运动了感情,叙事语言的嘘气就不经意地形塑或改变一个人的生命感受,使他的生活发生变化。”读先生的小书,就是这种感觉和变化,润物细无声,然后生出对生活的眷恋和对事业的热爱。叙事作为一种拯救,具体可感的文字,比苍白的口号和理则更刻骨铭心。在个人化的叙事中,超越彼此的局限,产生共鸣;因为动了感情,抖落蒙在心灵上的尘垢,才重拾那颗“赤子之心”。先生离我们而去已经10年。看先生的文章,寻先生的故事,是学习,是追思,然后在他的人生叙事中砥砺自我,在他的崇高追求和朴素坚持的感召下奋力前行。

刘先生应邀赴洛杉矶参加第六届世界莎学大会与国际莎学秘书长R. Pringle合影

刘炳善先生1927年出生于郑州,幼时住的小巷因紧挨戏园子被称作“戏园后”。他常到戏园玩,看了不少戏,耳濡目染,对文学艺术的兴趣也许是在那时萌发的。先生的童年和其他孩子一样,到陇海花园玩耍,下池塘摸鱼,听说书,看唱戏,简单快乐,无忧无虑。他小学上的是郑县五小,自四年级开始养成读课外书的习惯,“有了自己的精神小世界”。这个世界由小变大,逐渐成为他的心之所系。1938年,日寇轰炸郑州,先生当时上五年级,学校停课,他在家自学画画,但终究难耐“苦闷”,于是自作主张,搭上去洛阳的火车。不久,日寇占领开封,全省即将沦陷,他又和数千名员工坐上“闷罐车”,沿着陇海线向西逃难,一路出生入死,几经辗转,最后到达甘肃清水县,进入国立十中上小学六年级,开始了艰辛的流亡员工生活。

先生回忆流亡生活时说:“总的来说,生活、学习条件非常困难,也没有什么物质享受。但正因为如此,青春活力也就全部倾注于读书上进之中。”先生中学时期学习兴趣广泛,读起书来如饥似渴,不知疲倦,喜读《大众哲学》和考茨基的《资本论解说》,心潮澎湃地偷读过《共产党宣言》和《新民主主义论》,但心中最爱还是文学。无钱买书,就抄书,抄过普希金和莱蒙托夫的诗歌、小说,抄过鲁迅的小说和散文诗集《野草》以及一本艾青、田间、天蓝、绿原、孙钿等中国诗人的诗歌。先生那时是文艺青年中的佼佼者,搞图书会,组织文艺社和办壁报的积极分子,还和几位志同道合的朋友办过一期杂志。上高二时,他所作散文《桌子》,发表在《大公报·文艺》副刊上,署名“李而文”,“李”是先生母亲的姓,“而文”取“学有余力,而以为文”之意,也与他喜爱的美国作家Irving读音相似。1945年5月,先生的高中生活因参与反对董事长贪污的学潮而结束,他被开除,旋即离开十中,继续漂泊,到凤翔,到宝鸡,再到重庆,最后怀着对木刻艺术的迷恋前往报考盘溪中央美专,但因素描差一分不到分数线而落榜。迫于生计,他进入一个乡镇上的“战区员工收容所”,第二年考上重庆大学,结束了在社会上的流浪。

刘炳善先生的读莎楼

在重庆大学学习时,先生读的书就更多了。当时他报考的是中文系,但只在中文系读了一年。期间最得意之事,是因囊中羞涩一口气站着读完了香港出版的《王贵与李香香》,回到学校凭印象画了几幅连环漫画。一年后,他转入外文系,对功课更加用心,课外则手不释卷,废寝忘食。中文方面,从以鲁迅为代表的“五四”新文学、社会科学著作到报童送来的革命文件,他随遇而读,广泛涉猎;英文方面,先生最初的目标是“要看懂一本英文书”,从读英汉对照小说开始,进而读英国的儿童文学著作,再到《圣经》,循序渐进,锲而不舍。随着目标一一实现,先生开始攀登最高峰——莎士比亚。莎士比亚使用的是处于中古英语向现代英语过渡时期的“早期近代英语”,词音词义与当代英语出入很大,加之穿插其中的伊丽莎白时代的俗语俚词,字里行间晦涩的插科打诨,阅读障碍似乎不可逾越,连一些英美读者也望而却步。不过,先生上高中时就读过曹禺译的《罗密欧与朱丽叶》,对该剧的内容烂熟于心,读起原文毫不费力,所以这成为他阅读莎士比亚的第一步。有一个月,先生身无分文,向系主任借了5元钱,当瞥见校园冷摊上一部《牛津版莎士比亚全集》时,如获至宝,毫不犹豫地用那5元钱买了下来。先生回忆时说,忘了“那个月到底是怎么糊弄过去的”。他计划通读这本《全集》,在书上写下决心Read four pages every day!但在当时,这对他来说太难了,加之缺少工具书,计划不得不搁浅。但是,先生从此在内心深处埋下一个志愿:“有朝一日,我一定要看懂莎士比亚。这一心愿像一颗种子,在心里生根,50年后发芽,开花,结果,编出了一部莎士比亚字典。”

刘炳善先生在查阅莎士比亚资料

在重大,先生嗜书如命,一心向学,最惬意的事是坐在“嘉陵江边的石栏上细细品读《金库诗选》《罗密欧与朱丽叶》和彭斯的歌谣”。他对英国文学兴趣尤为浓厚,但并不是两耳不闻窗外事,不食人间烟火。先生善良,正直,满怀爱国之情和报国之心,他积极投身员工运动,向往自由和解放;先生单纯,敏感,渴望爱情,但深知爱情对他这样的流亡员工只是一种奢望,他也因此苦恼过并写了一篇英文文章A Cup of Bitterness。时任先生老师的吴宓教授对该文批了一句隽语:Remove the cup yourself。这让先生非常感激。

1949年底,重庆解放,先生报名参军,做了大半年的宣传工作,后因病复原,回重大继续学习。因为当时政策允许员工通过考试转学,先生就拿着吴宓教授写给汤用彤、朱光潜、卞之琳三位教授的介绍信千里迢迢前往北大考转学。北大主考先生的是卞之琳教授,考试内容为一篇作文,先生成竹在胸,文不加点。卞之琳教授把他录取了。但命运弄人,因为解放前感染的肺病没有痊愈,先生被拒之门外,被迫休学一年。他带着捡来的几本英文书黯然离京,回到阔别十多年的家乡郑州。为了维持生活,他到市教育局找了个临时工作,不想一年后要求复学时,教育局却不让走了。“北大梦”碎了,多年来的憧憬和努力付之东流,魂牵梦绕的精神家园突然变得遥不可及。“乡关不再见,怅望穷此晨。”先生感叹:“这不是用‘失落感’三个字能打发掉的。我晚上哭湿过枕头。我太想上北大。我太想念北京。”

虽然离开校园,先生读书和创作的热情不减,他写了英文短篇小说《逮捕》,在布拉格《世界员工新闻》上发表,荣获该刊1952年征文比赛一等奖。1953年,在朝鲜做了一段英文翻译后,先生回到河南省文化局戏曲改进会,一头扎进戏剧创作。4年间,他写了四部大型剧本。1957年,先生调到河大外语系,承担英国文学史的教学工作。为了把课上好,先生夜以继日,埋头研读原著、史料,浏览相关书籍,在搜集、查阅大量资料的基础上着手编写讲义。任务虽繁重,先生却乐此不疲,沉醉在乔叟、莎士比亚、弥尔顿等英国作家的文学世界里。1958年,先生被错划“右派”,仍利用劳动间隙钻研英国文学,对备课尽心尽力。1962年“右派”摘帽,他立即投入工作,抓紧时间整理出两大本笔记。但1966年“文革”爆发,先生进了“牛棚”,藏书全被抄走,两本笔记因不起眼幸免于难。“文革”结束后,先生再次受命教授英国文学史,他在两大本笔记的基础上编写出英国文学史讲义。十几年里,筚路蓝缕,几经波折,先生的坚持终于结出了硕果。讲义一经问世,好评如潮,苏州大学外语系激赏曰“直似大旱之见云雨”。教育部外语处于1979年召开审稿会议,全国21所院校代表参加,决定铅印内部发行,先在地方院校试用,14000册两个月内销售一空。1981年,全面修订的《英国文学简史》作为全国大学春季教材由上海外语教育出版社出版。1993年,先生重新修订的版本由河南人民出版社出版,经国家教委批准用作大学本科教材。40余年来,家喻户晓,历久弥新。北京大学1994年出版的《中国20世纪文学研究提要》将其列入“外国文学研究”的“国别史”之首。美国著名学者鲁宾斯坦博士来信,称之为“一部值得赞扬的作品,定能引导中国员工学习英国文学。”

先生爱好文学,精通英文,不但出版了国内首部英国文学史教材,还译笔精湛,译出了近百篇英国散文,篇篇堪称佳作,而促使他走上文学翻译道路的是一次投稿。1976年夏的一天,先生身心疲惫,偶然读到夏洛蒂·勃朗特的一篇散文,该文回忆了三姐妹艰难的创作历程,先生愈读愈“心有戚戚然”,难抑心中悲苦,最后泪如雨下,他说:“这是19世纪英国下层知识妇女的血泪倾诉触发了一个中国知识分子在‘文化革命’中积压的悲痛。”“文革”结束后,先生把这篇回忆录译成中文,翻译时并未注意技巧问题,而是一气呵成,笔触饱蘸情感。昔日林纾泪译狄更斯,“感情冲动得暂停那支落纸如飞的笔,腾出功夫来擦眼泪”,先生译到“她们才华正富,来日方长。岂料巨变袭来,摧折骤至,令人思之可怖,忆之神伤:当烈日方中、农事正忙之时,耕耘者却在劳动中倒下了”这几句时,亦是双泪直流。这篇《艾里斯·贝尔与阿克顿·贝尔生平纪略》发表在《世界文学》1980年第3期上。从此,他燃起英国散文翻译的兴趣,先后出版了译著《英国散文选》《伊利亚随笔选》《书和画像》《伦敦的叫卖声》等。

先生认为,译者应该译自己喜爱的作品,惟有如此方能把真情实感注入工作中,使译文“借尸还魂”。他爱读兰姆的随笔,所译《伊利亚随笔选》填补了译界空白,使国人得以领略兰姆的妙笔。“伊利亚”为兰姆笔名,兰姆的随笔从五四时期起就在中国十分出名,但汉语译文却寥寥可数,《兰姆评传》的作者著名散文家梁遇春想把兰姆的随笔和书信译成中文,因英年早逝,未能如愿。就连大名鼎鼎的梁实秋先生,生前也有翻译《伊利亚随笔》的遗愿。译文难求,可见兰姆难译。他的语言文白杂糅,迂回曲折,文中到处穿插着英国18-19世纪的种种人物掌故,而最不可能模仿的是他独一无二的幽默。先生知其不可而为之,花费三年心血磨出了《伊利亚随笔选》这部译著。三年间,他埋首书案,字斟句酌,每日只译500字,宁缺毋滥。每段译三遍才能定稿,誊抄时再改一遍,注释时再加工润色,总共下五遍功夫,最后完稿时,累得几乎昏倒。《伊利亚随笔选》一经出版,就赢得广泛好评,一些译文不断被收入各种外国散文集中。谷林先生说:“有了选本这个基础,也许不能阅读原著的人可望终将能得窥全豹。”冯亦代先生认为:“译文不但忠于原作,而且创造出恰当于兰姆原作的风格来。”萧乾先生亦称赞道:“译得十分流畅,而且很有随笔味道。序言写得也深得原作精髓。”

刘先生应友人邀请在美国出席莎士比亚诞辰晚会

先生于翻译别具慧心,他认为优秀的译者应具备扎实的思想和文化基础。“翻译是一项庄严、神圣的事业”,译者应具备高度的社会责任感和为文学献身的精神,必须一丝不苟,全力以赴。“头上三尺有神明”,怀着宗教般的虔诚,一心一意才能译好。先生对文学翻译还有过一个精彩的比喻——好比卤豆腐干。“豆腐干味道的好坏决定于卤汤的质量如何,而卤汤的质量又决定本钱和材料究竟下了多少。”译文优劣取决于译者的素质,“唯传事不尽,乃译人之咎耳”,译者要下苦功夫丰富语言知识,培养文化修养,提高审美情趣,汇全部心血、精力、才思、情感,方能浇灌出优秀的译文。死扣原文,亦步亦趋的机械式翻译实不足取,这样做译者或不够格,或不用心。先生指出:“文学翻译是一种艺术再创造活动”,需要从原文中“突围”,“细查原意,熔铸新词”,使译文脱胎换骨,使翻译臻于化境。译文摆脱了“翻译腔”,读者才喜闻乐见。但“细查原意”不易,“熔铸新词”更难,先生的建议是多用功读书。他尤其赞同傅雷的看法:“旧小说不可不多读,充实词汇,熟悉吾国句法及行文习惯”。先生译赫兹利特《论青年不朽之感》时卡在一处,愁眉不展。搁笔小憩,翻开《红楼梦》,读到丫头们打水嬉戏的一段,颇有感觉,遂提笔疾书,原文...as we grow old, we become more feeble and querulous, every object ‘reverts its own hollowness’, and both worlds are not enough to satisfy the peevish importunity and extravagant presumption of our desires!先生译为“人到老年,性情变得脆弱,又爱埋三怨四,但见‘世事转烛,无非空虚二字’;而且,这时欲望又高又多,脾气又怪又躁,似乎天堂、人间加在一起也无法叫他满意!”这样的译文活灵活现,十分耐读,读起来简直是一大享受。

本·琼生评价莎士比亚时说:“他不属于一个时代,而属于所有的世纪”。为了圆自己的“读莎梦”,为了让中国员工看懂莎士比亚,先生在62岁高龄时决定编写一部莎士比亚词典,“鬓微霜,又何妨”,从此孤军奋战,夙兴夜寐,默默耕耘二十余载,直至生命的最后。词典一出,轰动海内外。这部词典凝聚了先生的毕生心血,也见证了他和他的夫人忠贞不渝、同甘共苦的爱情。

刘炳善先生与夫人储国蕾女士一起整理《英汉双解莎士比亚大词典》

先生的夫人储国蕾女士是上海人,“文革”初期响应号召援疆,在乌鲁木齐的工厂工作了10年,后从新疆调到开封,在工厂当描图员。先生称他们的结合是“天作之合”。那是1982年的一天,先生的“爱情梦”被现实碰得粉碎,他抱着试试看的心态,拿上一本自己编写的《英国文学简史》敲开了储女士的门,只一眼,先生已确定:“就是她了!”经过一段时间的鸿雁传书和促膝长谈,他们于1983年结婚,先生56岁,先生的夫人35岁。婚后,储女士不但挑起家务重担,悉心照顾先生的衣食起居,还参与到词典编纂中来。先生负责通读莎翁全集,把难懂的单词、短语、句子定为词头,查阅国外的权威工具书和可靠版本,确定最佳释义,并引原文例句,再把二者译成中文,附上重要说明,写成一张张莎剧词语卡片。先生的夫人负责打字,校对,勘误,先生做完一个剧本的卡片时按字母顺序对卡片进行编排,此外还要编辑附录和常用词表。这是一项浩繁的工程,先生和他的夫人“拼了老命”,日复一日,年复一年,呕心沥血,把几乎所有的时间和精力都投入其中。

刘炳善先生在整理《英汉双解莎士比亚大词典》卡片

1996年5月,先生在一次体检中被诊断患上“喉癌”。面对未竟的事业,他感到一阵凄楚和茫然。夫人温言相慰,陪先生赴上海求诊,复查排除了“癌症”,但先生意识到最好把已经做过的卡片先整理出版,以防如有不测,一大堆卡片变成废纸。1997年夏,总共41200张莎剧词语卡片,包括早期喜剧和悲剧、六大喜剧、四大悲剧和八部历史剧,装入24个方便面纸箱,交付出版社,历经四年的排版、校对和印刷,《英汉双解莎士比亚大词典》终于在2002年7月作为“九五”国家重点出版项目出版。中山大学戴镏龄教授称赞道:“炳善同志博采众长,涓滴不遗,和施密特是不谋而合。施密特难以专美于前,可以预卜,炳善同志的这部词典,必然功不唐捐,将推动莎剧在我国的进一步普及。”

刘炳善先生在阅读莎剧

2002年9月9日上午,《英汉双解莎士比亚大词典》首发式及座谈会在中国社会科学院第一学术报告厅举行。董衡巽、裘克安、屠岸、李文俊、辜正坤、黄梅、郑土生等中国最权威的莎学专家和外国文学专家相继发言,《人民日报》《光明日报》《文艺报》等十几家新闻单位到会采访。与会专家对这部词典不吝溢美之词,屠岸先生为《词典》面世题了8个大字:“惶惶巨著,功在千秋”,83岁高龄的王元化先生也为词典题词“莎学津梁”。先生谦虚淡然地面对这些赞誉,马不停蹄地投入到“续编”的工作中,编写剩余的莎翁作品。“续编”与作为“正编”的大辞典相比,篇幅更大,先生年事已高,进度稍稍放慢,但他每日工作,坚持不懈,“续编”也即将杀青。随着《爱德华三世》和《两个贵亲戚》被裁定为莎士比亚的作品,纳入《莎士比亚全集》,他又开始对这两部作品的研究。然而,2010年12月22日,只差60张卡片时,先生却突然离去,他的办公桌上仍然摆放着两厚摞已经写完的词语卡片,最上面一张分别标着“1091”“1001”,一本书永远定格在了第62页、63页。

刘炳善先生与吴雪莉先生

威廉希尔亚洲公司原党委书记关爱和在怀念先生的文章中写道:“怀念刘炳善教授,其实是怀念一个历经沧桑而矢志不移的老人,怀念一种欲海横流而特立独行学术的精神,怀念一种志同道合而相濡以沫的浪漫爱情。”先生的一生,是求学上进的一生,虽条件艰苦,颠沛流离,但书籍不离手。他奋力拼搏,迎难而上,取得如此辉煌的成绩,更难能可贵。先生有颗“赤子之心”,自称文艺学徒,愿一辈子作员工,以读书为乐,向祖国和人民递交作业和答卷,请人民批改。即使晚年卧病在床,先生仍勤于阅读,思索不断,笔耕不辍,他的随感录中既有对影视剧的评论又有研究萨义德、伊格尔顿和德里达等当代世界前沿思想家的心得。先生曾说:“人生是复杂的,动和静是相反相成的。人愈是生活在一个万类躁动的时代,也就愈想寻找一个自己的立足点,寻找自己的存在意义。”先生守住了自己的园地,潇洒地站稳,给我们留下了一个怒放的背影。

美哉,先生!大哉,先生!

作者:侯健 willhill官方网站副教授

策划:willhill官方网站教务办

审校:安家亮、付江涛